なぜ今この話が必要か

CPAP(シーパップ)は、睡眠時無呼吸症候群の治療で広く使われています。

しかし、これはあくまで「症状を抑える機械」であって、根本原因を解決するものではありません。

私たちは日々の接客で、寝具や寝姿勢の改善だけで呼吸の通りが大きく変わる方を数多く見てきました。

機械に頼る前にできることを、ぜひ知ってください。

CPAPの役割と限界

重症の無呼吸症状に対しては非常に効果的ですが、毎晩使い続ける必要があり、装着感・騒音・乾燥などの負担が伴います。

まず試すべき生活と環境の改善

(1)体重の適正化

首まわりや舌根部の脂肪は、睡眠時の気道狭窄に直結します。

わずか5〜10%の体重減少で症状が改善する例は多く、運動や食事改善はCPAPの効果を高めるうえでも有効です。

(2)寝姿勢の見直し

呼吸は「背中全体のカーブ」で変わる

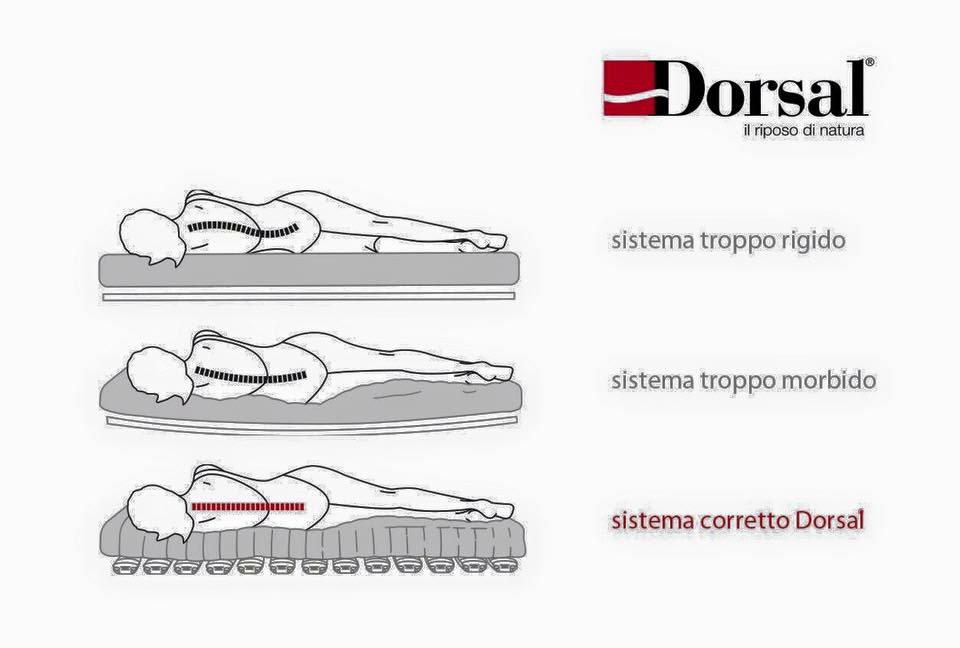

仰向けで眠ると、舌が喉の奥に落ち込みやすく、気道が狭くなります。

さらに、日本の寝具環境ではやや硬めのマットレスや布団が多く、背中のカーブが平らな面に沿うことで姿勢がゆがみ、胸や喉を圧迫して呼吸をしづらくしてしまうことがあります。

ねむたやは、この「背中全体のカーブ」と呼吸の関係をよく知っています。

まくらだけを調整しても根本的な改善は難しく、背中〜腰〜お尻まで、胴体全体の支えを正しく整えることで、仰向けでも胸や喉の圧迫がなくなり、驚くほど呼吸が楽になるのです。

ヨーロッパと日本の寝具の差

ヨーロッパは寝具先進国といわれ、古くから「眠りを大切にする」文化が根付いています。中世の宮廷や貴族の時代から、寝室は休息の場であると同時に、暮らしの質や豊かさを示す象徴でもありました。快適な眠りを求めて羽毛布団や厚手のマットレス、木製フレームのベッドが発達し、気候や生活様式に合わせて改良が重ねられてきました。

その結果、現代のヨーロッパでは骨格や体格に合わせてベッドを細かく調整できることが、一般的な基準になっています。多くのホテルでも、こうした調整機能のあるベッドが当たり前に備えられています。

ねむたやで扱うイタリア整体師協会推奨のウッドスプリングベッドは、仰向けはもちろん横向きでも、肩やお尻の沈み、胴体の支えを自在に調整できます。

この「全身を支える調整」があるからこそ、どんな骨格でも呼吸の通りやすい姿勢をつくれるのです。

CPAPの前にできること

CPAPは強制的に空気を送り込みますが、そもそも寝姿勢と寝具環境を整えるだけで呼吸が確保できるケースは少なくありません。

特に、仰向け・横向き両方で呼吸の通る姿勢を無理なくつくれる環境を整えれば、CPAPが不要になる、または負担を減らせる可能性があります。

「機械の前に、まずは身体と環境から」

それが、ねむたやが大切にしている考え方です。

(3)アルコール・鎮静薬の制限

アルコールは筋肉を緩め、気道の閉塞を悪化させます。

特に就寝前2〜3時間の飲酒は控えることが、呼吸の確保に直結します。

「最後の手段」としてのCPAP

生活習慣や寝具調整を試してもなお症状が強く、日中の眠気や心血管リスクが高い場合、CPAPは強力な治療手段となります。

しかし、これはあくまで改善努力を尽くしたうえでの最終ステップです。

安易に機械に頼る前に、「自分の眠りを整える」という視点を忘れないでください。

まとめ:眠りを守る順番

-

生活習慣の改善(体重、飲酒、運動)

-

寝具・寝姿勢の最適化(呼吸が通る姿勢を作る)

-

医療機器による補助(CPAPなど)

この順番を踏めば、CPAPが不要になる方も、より軽い治療ですむ方もいます。

「機械ありき」ではなく、「まずは自分の身体を整える」。

それが自然で快適な眠りへの近道です。

フェイスブック最新情報⇩

フェイスブック最新情報⇩

.png)

.PNG)

google-site-verification=uiGkkiZsX4RDELMokUi32ZaOt5zPmo-Fbc0DTCUFjPY

google-site-verification=uiGkkiZsX4RDELMokUi32ZaOt5zPmo-Fbc0DTCUFjPY